La librería

Yo tuve un librero de confianza que me hacía echar de menos la ciudad en la que crecí y de la que me he marchado ya tres veces, dos de ellas pensando que no regresaría. Su nombre era Mauricio Lleras y cuando lo conocí debía rondar los sesenta años. Yo tenía veintiuno y estudiaba literatura en la universidad. Demasiadas cátedras, exámenes, ensayos y lecturas en fotocopias habían trastocado mi relación con los libros hasta casi arruinarla. Me pasaba lo de algunos cocineros que en su afán por dominar el oficio saturan sus paladares, queman sus lenguas, arrasan la flora de sus intestinos. Las clases solían ser en las tardes y para volver a mi casa, que quedaba a las afueras de la ciudad, debía tomar el bus Lijacá-Torca, el único que iba hasta allá, siempre y cuando hubiera suficientes pasajeros para justificar el viaje completo. Si al dar las seis el bus no había pasado aún por Lijacá, el chofer terminaba la ruta allí, como una versión vulgar y mediocre del hada de la cenicienta.

Empezando el segundo año de literatura comencé a tomar clases de francés en la sede de la Alianza Francesa que quedaba entonces en el barrio La Cabrera. Las clases terminaban a las seis, lo que descartaba por completo la posibilidad de regresar a casa en bus, así que comencé a ir cada tarde al centro médico donde trabajaba mi mamá para irme con ella en el carro una vez terminara su turno. Una noche mi mamá me contó que a pocas cuadras del centro médico había una librería a la que iba con frecuencia a almorzar, pues además de libros vendían ensaladas, sopas y sándwiches. La próxima vez podía esperarla allá, dijo, el dueño de la librería era un tipo interesante, gran lector y con seguridad tendríamos mucho de qué hablar.

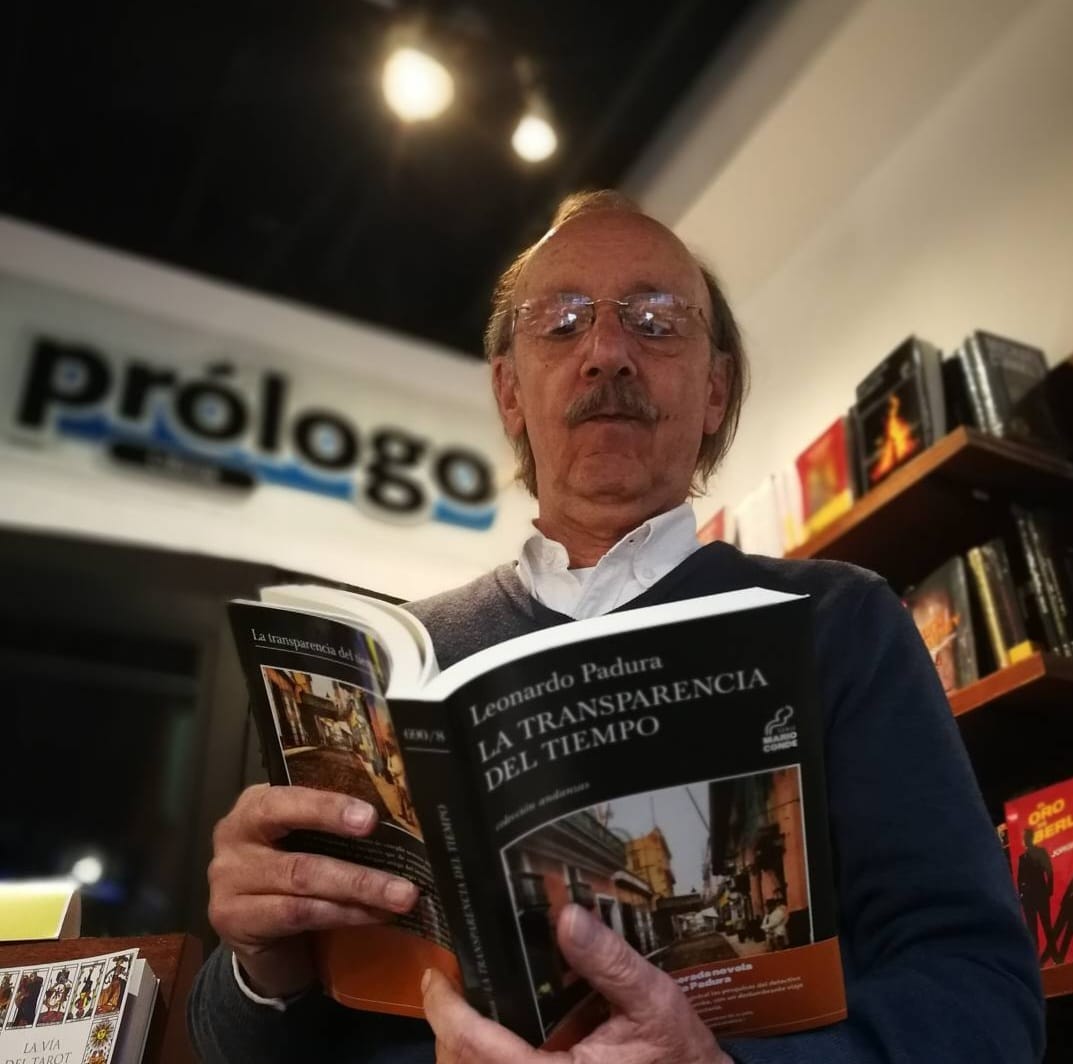

La tarde siguiente fui a conocer Prólogo, la librería, que funcionaba en una casa esquinera. La primera sección de la librería estaba compuesta por un mostrador y una mesa con novedades. Más allá empezaba la sección central, dedicada a los libros de narrativa. Desde allí se podía salir a un patio con seis o siete mesas con parasoles amarillos, o pasar a un segundo salón, más pequeño que el anterior, donde estaban los libros de historia, ensayo y poesía.

El librero estaba parado detrás del mostrador y miraba la pantalla de un computador por encima de unos lentes redondos sin marco. Era bajo, frentón y flaco. El pelo, lacio y exiguo, lo llevaba peinado de lado y tenía una barba entrecana que ensanchaba un poco sus facciones enjutas. Cuando entré me saludó con parquedad y dejó que estudiara los estantes sin importunarme con preguntas o consejos, pero sin perderme de vista. Fui yo quien se acercó a él con un libro en la mano, una novela a la que acaban de darle un premio. Le pregunté si la había leído y qué tal le había parecido. Mauricio arrugó la nariz y ladeó la cabeza. Sus labios, muy finos, desaparecieron bajo el bigote. La verdad es que me decepcionó, dijo. Está bien escrito, pero no acaba de hacer efervescencia. Lo terminé hace una semana y no me acuerdo de nada. ¿Qué clase de librero es este —me pregunté— que desaconseja los libros que tiene en su librería? De reojo miré la pantalla del computador y distinguí una partida de solitario. Mauricio me preguntó si me gustaba Paul Auster. Le dije que me gustaba mucho y nos pusimos a comentar El palacio de la luna y Brooklyn Follies, mis favoritos de Auster por aquel entonces. Mauricio me recomendó leer La noche del oráculo, que contaba la historia de un escritor que cambia radicalmente de vida luego de rozar la muerte. La literatura y el azar son el motor de la narración, dijo, como es frecuente en la obra de Auster. Ayer vendí el último ejemplar que me quedaba, dijo luego de consultar el inventario, pero me deben llegar más la próxima semana. De La trilogía de Nueva York sí le quedaban algunos ejemplares, pero ese lo tenía yo en casa. Me ofreció entonces Viajes por el Scriptorium, que acababa de traducirse, pero me advirtió que no podía recomendármelo porque aún no lo había leído. Seguimos conversando y caminando por la librería un buen rato. Descubrimos algunos gustos en común y yo fui apilando una montaña de libros para llevar, demasiados para mi apretado bolsillo de estudiante. Mauricio me ayudó a escoger. Dejé para otra ocasión Mar de fondo de Patricia Highsmith, El hombre que amaba los perros de Leonardo Padura y un par de novelas de Antonio Tabucchi. La elección final fue entre Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami y una biografía de Leonor de Aquitania. Llevé la biografía y volví a la librería la semana siguiente para comentarla con Mauricio y comprar, ahora sí, La noche del oráculo.

El mejor lector

Mis visitas a Prólogo se hicieron habituales. Vi a Mauricio atender a otros clientes y comprendí que lo que hacía no era recomendar libros, sino recetarlos. Primero se inoculaba con ellos y si surtían el efecto deseado, se los prescribía a otros lectores. El entusiasmo con el que hablaba de los libros que le gustaban era muy contagioso. En sus comentarios se mezclaban la lucidez y el arrebato infantil. Los reseñaba y resumía riendo y gesticulando con histrionismo. Luego, cuando llegaba el momento de facturar, Mauricio se transformaba en un señor muy serio, juntaba las cejas y preguntaba al cliente si quería el recibo o una bolsa para cargar los libros.

También advertí que era inmune a la vanidad y al esnobismo. Su atuendo fue el mismo siempre: camisa a cuadros o rayas, suéter de algodón, jeans y zapatos de cuero. Cuando salía de la librería se ponía un sombrero, y si llovía, una gabardina, creo, aunque pensándolo bien la gabardina desentona con su carácter y puede que sea una afectación de mi memoria. Un día se afeitó la barba y se dejó solo el bigote. Luego de eso no hubo más cambios que los que impone el tiempo. Su hijo hizo enmarcar una viñeta de Tintín en la que aparecía un personaje muy parecido a Mauricio y lo colgó detrás del mostrador. Tintín era una de nuestras aficiones compartidas, a las que habría que añadir algunos autores que me recomendó él y que me acompañan desde entonces: Tomás González y Henning Mankell, Kazuo Ishiguro y Julian Barnes, Rachel Cusk y Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Su criterio era absolutamente auténtico y lo tenían sin cuidado los prestigios y las modas. Le gustaban las novelas, sobre todo las policiacas, pero también las crónicas, las carreras de fórmula uno y los documentales basura de televisión sobre guardias de aduanas, alienígenas y civilizaciones ancestrales. Leía poca poesía y casi nunca ensayo porque, según él, para leer ensayo había que ponerse inteligente y eso lo aburría. Jamás se forzaba a terminar de leer un libro si no lo estaba disfrutando. Lo que pasa es que yo leo para ser feliz, decía, y nadie era tan feliz como él con un buen libro en las manos.

Librería a la deriva

Cerca de Prólogo estaban construyendo un centro comercial y Mauricio decidió comprar un local allí, pero el negocio salió chimbo. No sé exactamente qué pasó, el caso es que perdió la inversión y tuvo que dejar la casa en donde funcionaba la librería. Meses más tarde lo encontré vendiendo libros en un garaje con la ayuda de Felipe Martínez, un viejo amigo mío del colegio y la universidad. Parecían dos náufragos sobre una balsa improvisada. Sobrevivieron a la tormenta, salieron del garaje y Prólogo volvió a prosperar en un pequeño local con un jardín frontal, cerca al Centro Andino. Yo me fui a estudiar a Nueva York y le perdí la pista a Mauricio hasta que regresé, dos años más tarde, y encontré la librería funcionando en una vieja casona inglesa en Chapinero. Felipe no trabajaba más en Prólogo pero iba y echaba una mano cada vez que hacía falta. Mauricio era su maestro —en realidad era el maestro de muchos libreros y muchos lectores y escritores— pero sólo Felipe era su discípulo, sólo a él le confiaba la contabilidad de la librería y lo llamaba para saber cómo estaba, lo aconsejaba y escuchaba su consejo. En esa época Mauricio y yo solíamos encontrarnos por azar en la ciudad, como dos personajes de Paul Auster. Yo iba al centro a dictar clases en la universidad y de regreso coincidía a veces en el bus con Mauricio, que volvía a su casa de la librería. La conversación empezaba en el bus y continuaba un buen rato en la calle, dándole vueltas lentas a una misma cuadra, igual que cuando recorríamos la librería arrastrados por el canto de sirena de los libros en las estanterías.

Me volví a ir, esta vez a Suecia, pero seguí escuchando la voz de Mauricio gracias a un podcast en el que él y un periodista, cliente de la librería, comentaban los libros que habían leído recientemente. Una de las primeras cosas que hice al regresar de Suecia fue ir a hablar con Mauricio en la nueva sede de Prólogo (¡la cuarta!), un par de cuadras al occidente de la anterior. Mauricio me preguntó cómo nos había ido a mi mujer y a mí en Europa y cómo era que estábamos de otra vez de vuelta. ¿No está cansado de tanta viajadera?, me preguntó. Eso le digo yo a usted, respondí. Mauricio sonrió. Parecía que acabara de mudarse a la nueva sede. Lo cierto es que llevaba varios meses allí, sumido en un caos de libros sin catalogar y cajas con saldos de los tiempos remotos de las ventas en el garaje. Ese día le compré varios libros para compensar los años de ausencia y le conté el argumento de la novela que estaba escribiendo. De ese modo inició una nueva tradición entre nosotros. Yo le contaba las ideas que se me ocurrían y tomaba nota de sus reacciones. Eso me ayudó a escribir la novela, pero más importante aún que sus comentarios, fue su interés en mi escritura. ¿Cómo va la novela?, me preguntaba siempre que nos veíamos, ¿Cuándo la va a terminar? Si no la abandoné, si logré terminarla, en cierta medida fue por no defraudarlo.

Todo nos llega tarde

Una mañana de junio quise entrar a Prólogo y me extrañó encontrarla cerrada, así que llamé a Felipe y le pregunté si sabía algo al respecto. Mauricio está hospitalizado, me dijo. Hace como un mes que anda con una infección urinaria, probando un antibiótico y otro. El miércoles pasado se puso malísimo en la librería, se desmayó y lo tuvimos que llevar corriendo a la clínica. Le pedí a Felipe que me mantuviera al tanto. Dos días después me llamó a contarme que Mauricio tenía un cáncer de riñón y lo operarían en la tarde. Por fortuna se lo habían detectado a tiempo, dijo, y el pronóstico era alentador. La semana siguiente le escribí por WhatsApp a Mauricio. Le pregunté cómo se sentía y le mandé el enlace de un documental en YouTube sobre Andrea Camillieri, uno de sus escritores favoritos. Su respuesta fue escueta y se lo comenté a Felipe. Está muy deprimido, me dijo. Además del cáncer tiene no sé qué joda en los ojos que no le pueden tratar hasta que se haya recuperado de lo otro. Le cuesta mucho leer y eso lo tiene de muy mal genio.

Tres meses más tarde, en la fiesta de matrimonio de una prima, mi mamá me presentó a la mujer de Mauricio, a quien hasta entonces conocía solo de oídas. Conversamos, dijo que Mauricio le hablaba de mí con mucho cariño y que se pondría muy contento si iba a la casa a visitarlo. Yo estaba borracho, la revelación me agarró con la emotividad desenfrenada y a duras penas pude aguantar hasta que ella se hubo alejado para romper en llanto.

No fui a ver a Mauricio; lo llamé y le dejé un mensaje preguntando cómo seguía y si le parecía bien que fuera a visitarlo, pero no hubo respuesta. Tampoco leyó la novela que su amistad me ayudó a sacar adelante. En noviembre dejé listo el primer borrador, pero su silencio me disuadió de enviársela. Se la mando en un par de meses, me dije, cuando haya acabado de recuperarse.

La mañana 27 de diciembre un amigo me escribió para avisarme que Mauricio había muerto en la noche. No quise creerle. Hasta donde yo sabía la operación había ido bien y Mauricio se estaba recuperando. Pero era cierto, Felipe corroboró la noticia. Pronto la prensa se llenó de sentidas notas necrológicas que escribían sus amigos, colegas y clientes. Yo estaba de viaje y no pude asistir al funeral, que al parecer fue multitudinario y muy emotivo.

En un cajón tengo guardada la primera versión del manuscrito que imprimí con la idea de llevársela a Mauricio tan pronto volviera a la librería. “Todo nos llega tarde… ¡hasta la muerte!”, escribió el poeta Julio Flórez, pero esta vez quien llegó tarde fui yo. La idea me mortifica, pero no tanto como la imposibilidad de conversar al respecto con mi librero.